Comprendre la dynamique des rivières pour mieux prévenir les dommages

Collaborateurs

4 août 2025

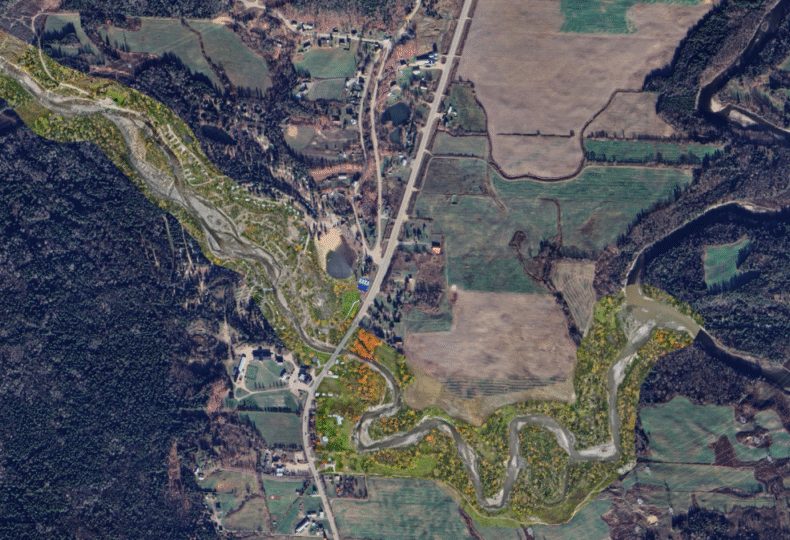

Les récentes inondations survenues au Texas nous rappellent de manière dramatique le danger des crues de certaines rivières. Plus près de chez nous, le 1er mai 2023, la rivière des Mares, affluent de la rivière du Gouffre à Baie-Saint-Paul, est sortie de son lit et a causé d’importants dégâts. Ce type de crue, impressionnant par sa rapidité et l’ampleur des transformations au paysage qu’elle engendre, a été au cœur d’une étude visant à mieux comprendre ce qui s’est réellement passé, à travers une approche pluridisciplinaire alliant hydrologie, hydraulique, géomorphologie et analyse historique.

En voici les principaux faits saillants qui ont été présentés lors d’un webinaire au printemps 2025.

Une rivière pas si tranquille

Avant l’événement, plusieurs résidents de Baie-Saint-Paul percevaient la rivière des Mares comme un simple ruisseau. La crue de mai 2023 a cependant altéré cette impression avec ses élargissements soudains, ses chenaux redéfinis et son important déplacement de sédiments. Ce faisant, la rivière a rappelé sa puissance, qualifiée de « torrentielle ». Ce terme désigne les cours d’eau dont les crues sont susceptibles d’entraîner des transformations morphologiques rapides, brutales et durables.

Une étude en trois volets

L’analyse s’est appuyée sur trois grandes questions :

- L’événement était-il exceptionnel?

Sur le plan hydrologique, il est clair que la crue de 2023 fut intense, avec des précipitations soudaines et abondantes, combinées à une fonte printanière. Toutefois, historiquement, ce n’était pas une première. Des crues similaires ont en effet été documentées en 1966, 1976 et 1995. On parle donc d’un phénomène récurrent à environ tous les 15 ans. - Les aménagements passés ont-ils aggravé la situation?

Dans les années 1960, la rivière a fait l’objet de réaménagements, notamment la rectification des chenaux, le curage du lit, la disposition des sédiments excavés de part et d’autre du chenal (merlons de curage agissant comme des digues), et la suppression de chenaux secondaires. Ces modifications ont simplifié le tracé naturel du cours d’eau, diminuant ainsi sa capacité à dissiper l’énergie des crues. Lors de la crue de 2023, ces infrastructures se sont révélées insuffisantes, dans la mesure où leur défaillance a amplifié l’ampleur des dégâts. - Peut-on anticiper les prochaines crues?

Bien qu’il soit impossible de prévoir l’avenir avec certitude, des outils existent pour mieux cerner les secteurs à risque. En combinant les données historiques, les cartes topographiques, les photos aériennes et la modélisation hydraulique, il est possible de délimiter des zones propices à l’élargissement ou à l’érosion. Cela permettrait, à terme, de planifier des interventions plus résilientes.

Retrouver la mémoire collective des rivières

L’un des constats majeurs de l’étude est l’oubli collectif. En linéarisant la rivière et en construisant près de ses berges, on a effacé — ou voulu effacer — sa nature dynamique et imprévisible. Mais une rivière comme celle des Mares n’oublie pas. Elle suit son propre rythme, avec des cycles d’accalmie et de perturbation, que l’humain doit apprendre à respecter.

Une expertise précieuse pour l’avenir

Pour mieux intervenir à l’avenir, je propose une approche inspirée de la médecine : diagnostiquer, comprendre et anticiper. En ce sens, l’hydrogéomorphologie devient un outil essentiel pour mieux aménager, protéger et cohabiter avec nos cours d’eau, surtout dans un contexte de changements climatiques où les épisodes extrêmes risquent de se multiplier.

Pour éviter de répéter les erreurs du passé, nous devons assurer une planification intelligente, demeurer à l’écoute des dynamiques naturelles et faire preuve d’humilité face aux forces du territoire et de la nature.

VOIR LE WEBINAIRE

https://www.youtube.com/watch?v=q6o5VLxv5UQ